【第119回医師国家試験】大学別合格率&海外医学部卒業生の現実

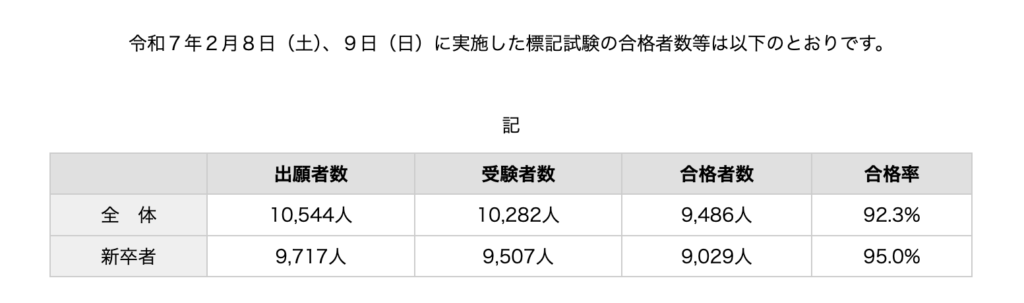

2025年2月に実施された第119回医師国家試験。今年も多くの医学生が挑戦し、合格発表が行われました。合格率は全体で92.3%と高い水準を維持しているものの、大学ごと、さらには海外医学部卒業生の合格率には大きな差が見られました。

「どの大学の合格率が高かったのか?」「海外医学部卒業生の合格率は実際どうなのか?」――気になるポイントを海外組の私が詳しく解説していきます!

🏆 第119回医師国家試験の大学別合格率TOP校

まずは、新卒受験者の合格率が特に高かった大学を見てみましょう。

🎖 合格率100%を達成した大学

- 国際医療福祉大学(127名全員合格)

- 金沢大学

- 福井大学

- 三重大学

国際医療福祉大学は新設の医学部になりますが、**3年連続で合格率100%**を達成し、高い教育レベルを維持していることが分かります。他の国公立大学も安定した合格率を記録し、国家試験対策の充実度がうかがえます。

🥇 合格率が高かったその他の大学

- 自治医科大学:99.3%

- 兵庫医科大学:99.1%

- 東京医科歯科大学:98.5%

兵庫医科大学は私立の医学部ですが、**99.1%**とかなり高い合格率になっております。しかし、そこにはカラクリもあります。私立の医学部は合格率に敏感なため、合格可能性の低い学生は留年させられてしまうなどといったことはよく耳にします。。

🌍 海外医学部卒業生の合格率の現実

さて、ここからが本題です。

「海外の医学部を卒業して日本の医師国家試験に合格するのは難しいのか?」という疑問を持っている人も多いでしょう。実際のデータを見てみると、海外医学部卒業生の合格率は国内大学に比べて残念ながらかなり低い傾向にあります。

厚生労働省の発表によると、「その他」カテゴリ(海外医学部卒業生+認定・予備試験経由の受験者)の合格率は53.9%。つまり、約半数が不合格となっているのです。

🤔 なぜ海外医学部卒業生の合格率は低いのか?

- カリキュラムの違い

日本の医学部のカリキュラムと海外のカリキュラムは大きく異なります。特に、臨床実習の進め方や試験対策の方法が違うため苦労します。 - 国家試験の対策環境の差

日本の医学部生は、大学や予備校で充実した国家試験対策を受けることができます。一方で、海外医学部卒業生は6月卒業となる方が多いため、予備校に入るのもむずかしいこともあり独学で対策を進める方も多いです。そのため情報収集や学習環境の面で不利になりがちです。 - 言語の違い

海外では英語やその他現地の言語で医学を勉強しています。日本人でも筋肉などの解剖名や精神科の疾患など漢字が多いものは苦労します。特に帰国子女の方はやはり、苦労される印象です。

📌 海外医学部卒業生でも合格率が高い人の特徴

とはいえ、海外医学部卒業生でも国家試験に合格し、日本で医師として活躍している人はたくさんいます。実際、私や妻も日本の国家試験は1回で合格出来ました。では、どんな人が合格しやすいのでしょうか?

✅ 日本の国家試験に特化した勉強をしている

→ 帰国後すぐにメジャーな国家試験対策予備校(e.g. MEC、TECOM、medu4)を活用して対策を徹底している人が多いです。

✅ 早い段階から国家試験を意識している

→ 海外医学部卒業前から「日本の国家試験に合格する」ことを目標にオンラインなどで勉強を進めている人は、合格率が高い傾向にあります。

✅ 日本の臨床研修を積極的に経験している

→ 在学中や帰国後すぐに日本の医療現場で研修や見学を行い、日本の医療システムに慣れている人は、試験問題にも対応しやすくなります。私自身、内科研修を茨城の市中病院、外科研修を岡山大学、6年生の時には順天堂大学などでそれぞれお世話になりました。

✍️ まとめ:海外大学卒の合格は簡単ではないが、不可能ではない!

第119回医師国家試験の結果を見ても、やはり国内大学卒業生の合格率が圧倒的に高いことが分かります。特に、新卒で受験する場合の合格率は95%前後と非常に高く、日本の医学生の国家試験に対する意識の高さが伺えます。

一方で、海外医学部卒業生の合格率は50%台と厳しい現実があります。しかし、適切な対策を取れば十分に合格は可能です。

海外医学部から日本の医師を目指すなら、以下の点を意識しましょう。

✅ 大手予備校などを利用し勉強を進める

✅ 国家試験の最新傾向を把握する

✅ 日本の医療現場での経験を積む

海外医学部を卒業しても、日本で医師として活躍する道は確実にあります。しっかりと計画を立て、正しい努力を積み重ねることが合格へのカギとなるでしょう。

✏️ 「海外医学部から日本の医師国家試験を受ける方法」などについて、もっと知りたい方はコメントで質問してください!

コメント